「端末」の使い方

Table of Contents

1 このページの更新履歴

2 「端末」の基本的なコマンド

2.1 コマンドのルール

- 引数は半角スペースで区切る.

[]内の引数は省略可能.- オプションは

-aのように-をつけて指定する.複数のオプションを指定する場合,-l -aとする代わりに-laとまとめられる. - 特別なディレクトリとして,

~/(ホームディレクトリ),./(現在のディレクトリ),../(1つ上位のディレクトリ/親ディレクトリ)がよく使われる.

2.2 マニュアル表示,ファイルの中身を閲覧

-

man コマンド名 - コマンドのマニュアルを表示する

man ls # ls コマンドのマニュアルを表示する

マニュアル表示モードに対しては,以下のようなキー操作が可能である.

キー 処理 qマニュアルモードを終了 RET,jまたは下カーソル1行進む kまたは上カーソル1行戻る SPCまたはf1ページ進む b1ページ戻る -

less ファイル名 - ファイルの中身を閲覧する

less ~/.bash_profile # .bash_profile の中身を閲覧する

中身の閲覧モードに対しては,マニュアル表示モードと同様のキー操作が可能.

2.3 ファイル/ディレクトリ操作

-

pwd - 現在のディレクトリを確認する.

pwd -

mkdir ディレクトリ名 - 指定した名前のディレクトリを新しく作成する

mkdir ~/rep1 # ホームディレクトリの下に rep1 というディレクトリを作成する mkdir test1 # 現在のディレクトリの下に test1 というディレクトリを作成する

-

rmdir ディレクトリ名 - 指定した名前のディレクトリを削除する

- 削除するディレクトリは 中が空でないといけない (中身があるディレクトリを削除しようとするとエラーが表示される)

- 中身が空でないディレクトリを中身ごと消去するには

rm -rを使用

-

ls [オプション] [ディレクトリ名] - 指定したディレクトリ内のファイル/ディレクトリの一覧を表示させる.

- ディレクトリ名を省略した場合は,現在のディレクトリが指定される (

ls .) と同等.

よく使うオプション:

a.で始まる隠しファイル/ディレクトリも表示l権限やファイルサイズなどの詳細情報も表示する. 使用例:

ls # 現在のディレクトリ内の一覧を表示 ls ~/Desktop/ # デスクトップ内の一覧を表示 ls -a # 隠しファイル/ディレクトリを含む全ての一覧 ls -l # 詳細情報を表示

- ディレクトリ名を省略した場合は,現在のディレクトリが指定される (

-

cd [移動先ディレクトリ名] - 指定したディレクトリに移動する.

- ディレクトリ名を省略した場合は,ホームディレクトリが指定される (

cd ~と同等). - ディレクトリ名に

-を指定した場合,直前のディレクトリに移動する

使用例:

cd # ホームディレクトリに移動 cd ~/Desktop/ # デスクトップに移動 cd - # 直前のディレクトリに戻る

- ディレクトリ名を省略した場合は,ホームディレクトリが指定される (

-

mv [オプション] 移動元 移動先 - ファイル/ディレクトリを移動(名称変更)する

- 移動元と移動先が 同じディレクトリ の場合は,単なる 名称変更 となる

- 移動先に 既存のディレクトリ名 を指定した場合, そのディレクトリの下に 移動元ファイルを移動させる

よく使うオプション:

n移動先に既存のファイル名を指定したとき,上書きしない i移動先のファイル名が既に存在するとき,確認メッセージを表示させる f移動先のファイル名が既に存在するとき,強制的に上書きする !!!危険!!! 使用例:

mv report1 report1.tex # report1 を report1.tex という名前に変更 mv -n report1 report1.tex # report1.tex が存在している場合には名称変更しない mv report1.tex rep1/ # rep1 というディレクトリがある場合,report1.tex をその下に移動 mv report1.* rep1/ # rep1 というディレクトリがある場合,report1 で始まる全てのファイルをその下に移動

-

cp [オプション] コピー元 コピー先 - ファイル/ディレクトリをコピーする

- デフォルトでは 単一のファイルのみ をコピーする

- コピー先に 既存のディレクトリ名 を指定した場合, そのディレクトリの下に コピー元ファイルの複製を作る

- ディレクトリごとコピーしたい場合 には

rオプションを使う

よく使うオプション:

r指定したディレクトリ以下のサブディレクトリも含めてコピーする iコピー先のファイル名が既に存在するとき,確認メッセージを表示させる fコピー先のファイル名が既に存在するとき,強制的に上書きする !!!危険!!! -

rm [オプション] 削除するファイル - ファイル/ディレクトリを削除する

- 削除されたファイルは 復元できない

- ディレクトリごと削除したい場合 には

rオプションを使う

よく使うオプション:

r指定したディレクトリ以下のサブディレクトリも含めて削除する !!!危険!!! i確認メッセージを表示させる f強制的に削除する !!!危険!!!

2.4 検索

-

find [オプション] ディレクトリ名 判別式 アクション - 指定されたディレクトリ内のファイルを検索

- 判別式の文字列にはワイルドキャラクター(

*: 任意の0字以上の文字に一致;?: 任意の1文字に一致)が利用可能 - 判別式の条件に時間やサイズを指定する場合,

+nは「〜以上のファイル」,-nは「〜以下のファイル」,nは「〜に一致するファイル」を検索 - アクションは省略されると

-printが指定される. - よく使う判別式には,以下のものがある.

! 条件条件でないものが検索 条件1 -and 条件2条件1かつ条件2のファイルを検索 条件1 -or 条件2条件1または条件2のファイルを検索 -name 文字列ファイル名もしくはディレクトリ名を検索 -iname 文字列-nameと同様だが,大文字/小文字を区別しない-path 文字列ファイル/ディレクトリ名でなく,パスを検索 -type 種別ファイル種別で検索. f: ファイル;d: ディレクトリ-atime +nアクセス時間が n日以上のファイルを検索. -amin +nのクセス時間が n分以上のファイルを検索 -mtime +n修正時間(内容の修正)が n日以上のファイルを検索 -mmin +n修正時間がn分以上のファイルを検索 -ctime +n変更時間(ファイル名または内容修正)がn日以上のファイルを検索 -cmin +n変更時間がn分以上のファイルを検索 -size +nファイルサイズ(バイト単位)がn以上のファイルを検索 - よく使われるアクションには,以下のものがある.

-print検索したファイルを相対パスで表示 -ls検索したファイルの詳細情報を表示 -exec コマンド名 {} \;検索したファイルに対してコマンドを実行. {}の部分が検索結果に置換される.-ok-execと同様だが,実行前に確認メッセージを表示.

find . -type f -name "report*" # 現在のディレクトリで report で始まるファイルを検索 find . -type f -name "*.tex" # 現在のディレクトリで .tex で終わるファイルを検索 find . -type f -name "report*" -and "*.tex" # report で始まり .tex で終わるファイルを検索 find . -name "*.tex" -exec grep "document" {} \; # .tex で終わるファイルに対して # document を含む行を表示させる find . -type f -name ".aux" -exec rm {} \; # .aux で終わるTeXの一時ファイルを削除する

- 判別式の文字列にはワイルドキャラクター(

3 「端末」の使い方

「端末(terminal)」とは,(狭い意味では)計算機をコマンド入力で操作するためのソフトウェアである.

ファイル/ディレクトリの一覧表示,コピー,消去,移動(名称変更),中身の確認といった基本操作から,

各種コマンド(LaTeX の作成の際に使った platex (TeX→DVI) や dvipdfmx (DVI→PDF)など),

さらにはシステム管理などまでできる(というか,端末から入力されたコマンドで

全ての操作が行なえるように OS 自体が設計されている).

実は,LaTeX でPDF作成する際に使った

M-!(shell-command) というキーバインドは, Emacs (のミニバッファ)に,この「端末」の機能を肩代わりさせるものだった.

本講義では,C言語のコンパイルを Emacs 上で,実行を「端末」上で行なうことにする. C言語プログラムは Emacs 上で実行することもできるが, 特に,処理中でユーザーと「やり取り」をするには「端末」の方が都合がよい.

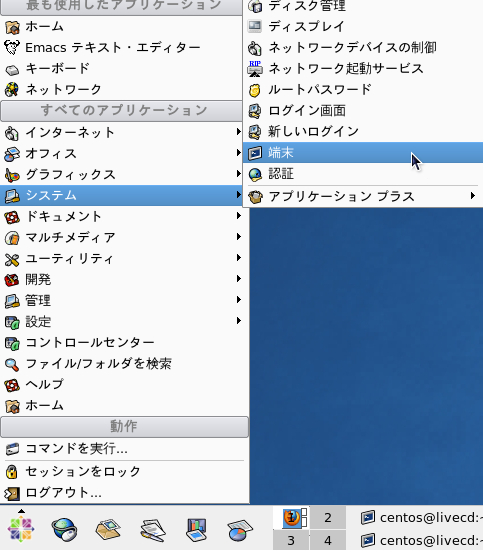

3.1 端末の起動

左下のOSメニュー→システム→端末を選んで起動.デスクトップのアイコンをダブルクリックしてもよい.

3.2 コマンドの引数とTAB 補完

「端末」で入力するコマンドの中には 引数 を受け取るものがある. コマンドと引数および引数と引数の間には 半角スペースを入力する 決まりになっている.

コマンドの引数にはコマンドの処理対象となる 通常の引数 と, コマンドの振る舞いを制御する オプション とに分かれる.

オプションは,通常, - (ハイフン)の後にアルファベットを並べることで指定できる.

「端末」では,コマンドやファイル・パスに TAB 補完 が利用できる.

コマンドやファイル・パスの一部を入力して TAB キーを押した場合,

それで始まるコマンドやファイル・パスが1つしかなければそれを自動的に入力してくれ,

候補が複数存在する場合はその一覧を表示してくれる.

大変便利かつ必須の機能 なので,ぜひマスターして欲しい. 覚えておかなければ,この後のコマンド操作が著しく面倒くさくなるだろう.

3.3 マニュアル

「端末」で入力できるコマンド(UNIXコマンド)は何十種類もあり,

その全てをこのページで網羅することは不可能である.

コマンドの詳細な説明が見たい時には man コマンドを使う.例えば,

man ls

とすれば, ls の詳細な説明が読める.

3.4 ディレクトリとパス

Windows のエクスプローラ)や Mac の Finder.app を使っていれば, ディレクトリ(フォルダ)の概念は自然に理解できているだろう. レポートのTeXソースやC言語のソースファイルなどのファイルは, 目的別にディレクトリに整理しておくべきである.

ディレクトリは入れ子構造にできる. 2014ICL-B/ というディレクトリの下に

tex_report/ と C_report/ というサブディレクトリがあり,

さらに tex_report/ の下に rep1/ というサブディレクトリがあり,

tex_report/rep1/ の下に report1.tex と report1.pdf ファイル,

C_report/ の下に sample1.c と sample1.o というファイルがある場合,それらの構造は

下記のような木(tree)で表現される.

`--2014ICL-B

|-- tex_report

| `-- rep1

| |-- report1.tex

| `-- report1.pdf

`-- C_report

|-- sample1.c

`-- sample1.o

このとき, 2014ICL-B ディレクトリは,そのサブディレクトリである

tex_report1 や C_report ディレクトリの 親ディレクトリ と呼ばれる.

同様に, rep1 は report1.tex や report1.pdf の親ディレクトリである.

木構造のおかげで,任意のファイルに唯一つのパスを設定できる.例えば,上述の構造の下で

sample1.o のファイルシステム上の位置は

2014ICL-B/C_report/sample1.o

と表現でき,他に sample1.o というファイルがあったとしても,完全に区別できるのだ.

3.5 特別なディレクトリ

UNIX システムには2つの特別なディレクトリが存在する.1つは

ユーザーの個々人のファイルやディレクトリなどが収められている「ホームディレクトリ」,

もう1つはシステム全体の最上位の「ルートディレクトリ」である.

ホームディレクトリは最も頻繁に使われるもので, ~/ という名前がついている

(~ はチルダと呼ばれる記号で,106キーボードではシフトと数値の「0」を同時押しすれば入力できる).

3.6 相対パスと絶対パス

パスの指定方法には,現在のディレクトリからの 相対パス と,上述の特別なディレクトリを用いた 絶対パス の2通りがある.

- 相対パス

- 現在のディレクトリを基準とするパス

-

./ - 現在のディレクトリ(明示的に指定する必要は無い)

-

../ - 1つ上位の親ディレクトリ(複数回指定可能. 例えば

../../とすれば2つ上位のディレクトリ) -

ディレクトリ名/ - 指定したディレクトリ

-

- 絶対パス

- ホームディレクトリ(

~/) もしくは ルートディレクトリ(/) で始まるパス-

~/ - ホームディレクトリ(左下のOSメニュー→「ホーム」で表示されるディレクトリ)

-

/ - ルートディレクトリ(情報基礎では滅多に使うことはない)

-

3.7 ファイルエクスプローラ や Finder.app のような機能

これらのソフトウェアと同様,端末は,デフォルトでは「現在のディレクトリ (current directory)」に対する処理を行なう.

現在のディレクトリを確認するには pwd というコマンドを使う.

エクスプローラや Finder.app では,常に現在のディレクトリ内のファイル/ディレクトリの一覧が表示される.

端末では ls というコマンドでファイル/ディレクトリの一覧を表示させられる.

ls の引数にディレクトリ名を入力する(ls の後に半角スペースを1つ空けてからディレクトリ名を入力する)と,

当該ディレクトリの一覧を表示させられる.

このディレクトリは(現在のディレクトリからの) 相対パス もしくは

(ホームまたはルートディレクトリを使った) 絶対パス で指定できる.

コマンドにはオプション引数を指定できる.オプションは - (ハイフン)の後にアルファベットをつけて指定する.

例えば, ls コマンドでよく用いられるオプションは a と l である.前者を指定する(ls -a)と,

隠しファイル(.emacs.el のようにファイル名が . で始まる)も表示できる.後者を指定する(ls -l)と,

ファイルのアクセス権やファイル・サイズなどの詳細情報も表示できる.

一度に複数のオプションを与える場合, - の後にまとめて指定することもできる.順序は自由.

例えば, ls ~/Desktop に a と l のオプションを両方与えたい場合, 以下のいずれでも同じ結果が得られる.

ls -l -a ~/Desktop/ # オプションを個別に指定(lが先) ls -a -l ~/Desktop/ # オプションを個別に指定(aが先) ls -la ~/Desktop/ # オプションをまとめて指定(lが先) ls -al ~/Desktop/ # オプションをまとめて指定(aが先)

なお, ls の出力結果が多すぎて画面がスクロールしてしまうのが問題になる場合は,

ls | less

として less コマンドに出力結果を パイプ してやるとよい.

エクスプローラや Finder.app では,表示されているディレクトリをダブルクリックすると,当該ディレクトリの中に移動する.

上位の親ディレクトリに移動するには,アドレスバーで当該ディレクトリ名をクリックしたり,

メニューから移動→内包しているフォルダ(⌘+↑)を選択したりする.

現在のディレクトリに移動する直前のディレクトリに戻るには「戻る」ボタンを使う.

「端末」では,こうしたディレクトリ間の移動に cd というコマンドを使う.

cd .. (1つ上のディレクトリに移動), cd ~ (ホームディレクトリに移動),

cd - (直前のディレクトリに移動) などがよく使われる.

ディレクトリの作成/削除は, それぞれ, mkdir および rmdir で行う.

それぞれ,引数として与えられたディレクトリを作成したり,削除したりする.

mkdir dir1 # dir1 というディレクトリを作成 rmdir dir1 # dir1 というディレクトリの中身が空なら削除

ただし,中身が残っているディレクトリを rmdir で削除しようとすると

「ディレクトリは空ではありません」というエラーメッセージが表示される.

ディレクトリを中身ごと削除するには rm コマンドに -r オプションを与えて実行する.

ファイルやディレクトリの移動/名称変更(mv)やコピー(cp)も端末から実行できる.

それぞれ, 第1引数に移動/コピー元 のファイル名, 第2引数に移動/コピー先 のファイル名を指定する.

その際,第2引数に既存のフォルダ名を指定した場合は,当該ディレクトリの下にファイルを移動したり,複製を作成したりする.

mv file1 file2 # file1 の名前を file2 に変更 mv file1 dir1/ # file1 をディレクトリ dir1 の下に移動 cp file1 file2 # file1 の複製を file2 という名前で作成 cp file1 dir1/ # file1 の複製をディレクトリ dir1 の下に作成

気をつけたいのは,移動先/コピー先のファイルが既に存在する場合は 勝手に上書きしてしまう 点だ.

その際, 上書きされたファイルは消滅して復元不可能 となる.

このため, 慣れない間はファイル・エクスプローラ的なソフトウェアを使った方がよい かもしれない.

オプションで n (上書き禁止)や i (上書きする場合には確認メッセージを表示)を必ず与えるようにしたい.

なお, cp コマンドでディレクトリの中身(サブディレクトリの中身も含めて)ごとコピーする場合にはオプションで r を与える必要がある.

ファイルやディレクトリは削除は, rm コマンドで行なえるが,ある程度慣れるまでは ファイル・エクスプローラ的なソフトウェアを使った方がよい.

というのも, rm で 削除されたファイルは消滅して復元不可能となる ためだ.

処理対象の指定に余程自信が無い限り,オプションで i (削除するかどうかの確認メッセージを表示)を必ず与えるようにしたい.

なお, rm コマンドでオプションに r を与えると,ディレクトリの中身(サブディレクトリの中身も含めて)ごと削除する.

つまり, うっかり rm -r ~/ を実行した場合, ホームディレクトリが,それ以下のファイルやディレクトリごと消去 される.

しかも,それを復元することはできない.ものすごい危険だ.