第4回 アカデミックスキルI レポートの作成技術(2)

Table of Contents

1 このページの更新履歴

2 Emacs でファイルを作って保存してみよう

2.1 Emacs を起動する

- 左下のメニューから ユーティリティ→エディタ→Emacs を選択

2.2 新しいバッファを開く

- Emacs 上で

C-x C-fとすると,新しいバッファを開き,そこにファイルの内容を表示させられる - ミニバッファに

Find file: ~と表示されるので,これをFind file: ~/brank.texとなるように修正してRET - 入力されたファイル名(

brank.txt)が存在する場合はそのファイルの内容が開かれる - 当該ファイルが無い場合は,新しいバッファが開かれる

2.3 バッファを編集して保存する

- 開いたバッファのモードラインにファイル名(

brank.tex)と表示されているのを確認し,適当な文字列を入力 - モードラインの記号が

**となっているのを確認(--: 変更なし**: 変更あり). C-x C-sとすると,当該ファイル名でバッファを保存- 保存が完了するとモードラインの記号が

--となるので,確認

3 LaTeX ファイルを作成し,コンパイルしてみよう

3.1 tex_sample.tex というバッファを作成する

- 上述の方法で

tex_sample.texというファイル名でバッファを作成する tex_sample.texに以下の内容をコピー&ペースト(C-y)する- 保存(

C-x C-s)する

3.2 tex_sample.tex をコンパイルして tex_sample.dvi を作成する

- Emacs 上で

M-!(ALT と Shift を押しながら1)とする - ミニバッファに

Shell Command:と表示されるので,その後にplatex tex_sample.tex

と入力して

RETする. - フレームが上下に分割され,下側のウィンドウにコンパイル結果が表示される. ここで

C-x oとすればウィンドウを切り替えられる.C-M-vやC-M-S-vとすると別のウィンドウをスクロールさせられる. - 出力結果の最後に以下が表示されていれば,コンパイルが完了している.

Output written on tex_sample.dvi (1 page, 1608 bytes). Transcript written on tex_sample.log.

- 出力結果の最後に以下が表示されている場合は,コンパイルが失敗している.

No pages of output. Transcript written on texput.log.

3.3 tex_sample.dvi を tex_sample.pdf に変換する

情報基盤センターの環境では機能しないtex_sample.dviが生成されていることを確認する.C-x C-fでtex_sampleまで入力してTABキーを押すと,tex_sampleで始まるファイル名が表示される.この中にtex_sample.dviが無ければ,何らかの理由でコンパイルに失敗しているので,もう一度tex_sample.texの生成からやり直す.tex_sample.dviが存在するなら,M-!としてShell command:の後にdvipdfmx tex_sample.dvi

と入力して

RETするとミニバッファに変換結果が表示される.- 変換結果に

tex_sample.dvi -> tex_sample.pdf [1] 32789 bytes written

と表示されれば正常に完了.

- 変換結果に

tex_sample.dvi -> tex_sample.pdf ** ERROR ** Could not open specified DVI file: tex_sample.dvi Output file removed.

などと表示された場合は,何らかの問題が生じていて変換できていない.

3.4 変換された tex_sample.pdf を開く

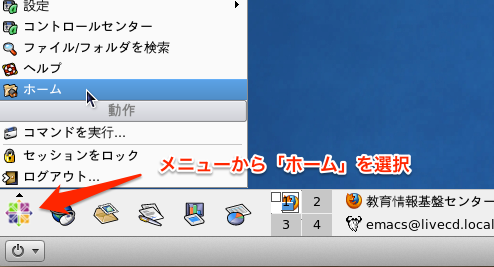

- Cent OS の左下のメニュー→ホームを選択すると

~/に対応するフォルダが表示される.

- 生成された PDF ファイル(

tex_sample.pdf) を見つけてダブルクリックすると PDF が開かれる.

4 LaTeX ファイルから PDF ファイルを作る前のチェック

4.1 ファイルは保存されているか?

- モードラインの記号が

**となっている場合は,ファイルが保存されていない.C-x C-sとして保存しよう. - 保存が完了するとモードラインの記号が

--になる.

4.2 ファイルは存在するか?

platexを使ったコンパイルに失敗すると,dvi ファイルが生成されない.存在しないファイルに対してdvipdfmxを行なっても,当然,何も処理されない.platexを行なう前に,tex_sample.texが存在しているか確認しよう.dvipdfmxを行なう前に,tex_sample.dviが存在しているか確認しよう.- ファイルが存在するかどうか確認する方法:

-

C-x C-d(list-directory) List directory (brief): ~/

フォルダ名(デフォルトでは現在のフォルダ)を入力して

RETすると,当該フォルダ内のファイル一覧が表示される.-

M-x find-name-dired Find-name (directory): ~/フォルダ名(デフォルトでは現在のフォルダ)を入力して

RETすると,Find-name (filename wildcard):と表示されるので,ファイル名を入力して

RETすると,指定したフォルダ下の該当する全てのファイルを表示してくれる.wildcard というのは七並べのジョーカーや UNO のワイルドカードのような「どんな文字にもなれる特殊な文字」で,以下の2種類がある.

* 任意の長さの文字 ? 任意の1文字

例えば,ファイル名を

tex_sample*

とすれば,

tex_sampleで始まる全てのファイル名を表示してくれるし,*.pdf

とすれば,

pdfで終わる全てのファイル名を表示してくれる.

-

4.3 ファイル名は正しいか?

- TeXファイル(

.tex)とplatexの引数に与えているファイル名は同じものだろうか? TAB補完(ファイル名を途中まで入力してTABを押す)ができる場合は積極的に使おう- よくある間違い

- 大文字/小文字を間違える(e.g.

TEX_sample.tex) _(アンダーバー)と-(ハイフン),1とl,0とoなど- 拡張子(

.tex)を忘れる(うまく動くこともある)

- 大文字/小文字を間違える(e.g.

4.4 LaTeX のコマンドを間違えていないか?

- LaTeX のコマンドは,

\(バックスラッシュ,109キーボードでは右上の¥マーク)で始まる. - コマンドの後には,時折

{...}(波括弧)で引数が,[...](角括弧)でオプションが与えられる. 開き/閉じ括弧は対応しているだろうか?, 一方が(や)などの 丸括弧になっていないだろうか? - LaTeX のコマンドは,よほど特殊な設定をしない限り, 半角 のみで構成される. 全角にしていないだろうか?

- 例年,散見されるコマンド間違いの例(

\author{氏名}の部分):\author{川内 情太郎 % 閉じ波括弧 } を忘れている \author{川内 情太郎) % 丸括弧 ) で閉じている \author(川内 情太郎) % 波括弧 {...} でなく丸括弧 (...) を使っている \author{川内 情太郎}} % 閉じ波括弧が余分 \author{川内 情太郎} % バックスラッシュ \ が全角になっている \author{川内 情太郎} % 閉じ波括弧が全角になっている(難易度高!)

4.5 \begin{} \end{} の対応はとれているか?

\begin{document}, \begin{itemize}, \begin{enumerate}など,\begin{環境名}で始まる LaTeX コマンド(環境; environment と呼ばれる)は, 常に,end{document}, \end{itemize}, \end{enumerate}など,対応する\end{環境名}で終わらなければならない.- サンプルファイルをコピー&ペーストする際に

\begin{...}や\end{...}のどちらかを 忘れていないだろうか? \begin{...}や\end{...}のどちらかで,上述したような コマンド間違い(特に括弧)をしていないだろうか?

5 LaTeX コンパイルのエラー対策

5.1 エラー・メッセージからエラーの内容と場所を特定する

TeX ファイルをコンパイルして dvi を作成するとき,出力結果ウィンドウの最後に

No pages of output. Transcript written on texput.log.

と表示されている場合, 何らかの問題 があってコンパイルに失敗している.どんな問題で失敗したのかを調べるには エラーメッセージを読む必要 がある. エラーメッセージは(残念ながら) 英語でしか表示されない が,少しトレーニングすれば簡単に読めるようになる.

コンパイルに失敗した場合,出力結果には,大抵,以下のような ! で始まるエラーメッセージが表示されている.

! Undefined control sequence.

l.7 これは \LaTEX

のサンプルです.

- 最初の

!の直後の英語(Undefined control sequence.)は, エラーの内容 を表している.この場合は「未定義のコマンド(control sequence)です」と訴えている. - その次の

l.7は エラーが置きた場所(行番号) を表している.ここでは,更に\LaTEXの後で改行されており,\LaTEXというコマンドが定義されていないことが明示されている.

以上のことから,直ちに, 7行目の \LaTeX というコマンドを \LaTEX と誤って入力したのだ,ということが判る.

5.2 エラーメッセージに表示された行に問題がある場合

LaTeX に限らず,大半は エラーメッセージに表示された行に問題がある ので,その部分を表示させて修正すればよい.

Emacs で指定した行番号にカーソルを移動させるには, M-x goto-line とした後,

Goto line:

の後に行番号を入力して RET とする.

修正したら C-x C-s で保存するのを忘れないように.

5.3 エラーメッセージに表示される行とは別の部分に問題がある場合

厄介なのは,エラーメッセージに表示された行とは別の部分に問題がある場合.

例えば,4行目の \begin{document} の最後の波括弧を間違えて丸括弧で閉じて \begin{document) とした場合,

以下のようなエラーメッセージが表示される.

Runaway argument?

{document) \maketitle これは \LaTEX のサンプルです.こうすると{\bf 太\ETC.

! Paragraph ended before \begin was complete.

<to be read again>

\par

l.11

エラーメッセージは11行目を指しているが,11行目はただの空行なので修正のしようが無い.

こういう時は,エラーの内容を 丁寧に読むしか無い. この

Paragraph ended before \begin was complete.

は「 \begin というコマンド(の引数)が完結する前に段落が終わってる」という意味.

さらに,その上を見ると,

Runaway argument?

{document) \maketitle これは \LaTeX のサンプルです.こうすると{\bf 太\ETC.

と表示されている.これは「引数(argument)が暴走(runaway)しているのでは?」という意味で,

\begin というコマンドの引数 {...} の中身が やたら長い

(TeXのコンパイラは {document) \maketitle これは \La... という引数が与えられたと解釈している)ことを示唆しているのだ.

このことから, {document) \maketitle のあたりで LaTeX コマンドの 波括弧が正しく閉じられていないのだな ということが判る.

5.4 TeX のエラー対策に関する参考資料

- TeXのエラーメッセージ (奥村先生)

- LaTeXのエラーメッセージ (奥村先生)

- LaTeXの警告メッセージ (奥村先生)

6 エラー対策をしてみよう

以下のソースファイルには 6ヶ所 7ヶ所 間違いが含まれている.全て修正し,適切な PDF を作成せよ.

ソースファイルのコピー&ペーストに失敗すると 何してるのか判らなくなる ので注意.